Et si le Dune de Jodorowsky était sorti au cinéma…

Par Rodolphe Casso

L’adaptation de Dune sur grand écran par Alejandro Jodorowsky fut un séisme artistique dont les répliques continuent d’agiter les plaques tectoniques de la pop culture quarante-cinq ans plus tard. Pourtant, en 1975, tout portait à croire que le réalisateur n’arriverait jamais à édifier son film-cathédrale. Mais en réunissant autour de lui une équipe de « samouraïs » – Mœbius, Foss, Giger, le scénariste O’Bannon et le jeune producteur Michel Seydoux –, le Chilien parvient à venir à bout du film le plus épique de l’histoire du 7e art, autant sur l’écran qu’en coulisses.

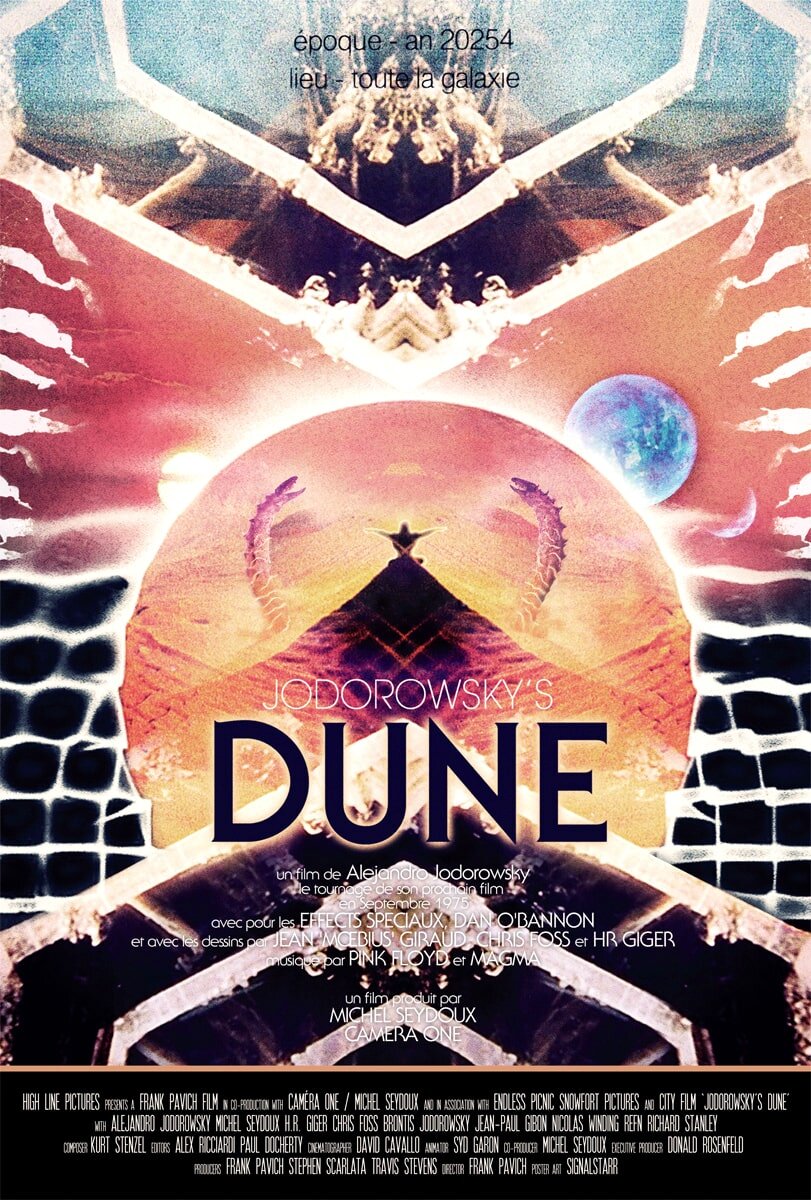

Annonce du tournage du film Dune par Alejandro Jodorowsky et Michel Seydoux.

Concept d’affiche pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisé par SignalStarr.

Le premier faux pas

Une fois gagnée la première bataille, celle de l’argent – un milliardaire saoudien fan de SF a accepté d’injecter les 5 millions de dollars manquant au budget total (quoique provisoire) de 15 millions –, le tournage peut enfin démarrer. Un tournage à côté duquel celui d’Apocalypse Now passe encore pour une soirée diapos entre amis.

Le choix des prises de vues en plein cœur du Sahara algérien, dans la région lunaire du Tassili, est le premier faux pas. Dans ce four à ciel ouvert, les figurants – recrutés par milliers – tombent comme des mouches d’insolation et de déshydratation. Une antenne de la Croix-Rouge est dépêchée en urgence et le tournage rapatrié en catastrophe dans les studios de Ouarzazate, au Maroc.

Concept d’affiche pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisé par Stanislas Manoukian et Vincent Roucher.

Un casting de rêve, sur le papier

Pris au piège de sa folie des grandeurs, submergé par les contraintes techniques, technologiques et organisationnelles, Jodo devient peu à peu irascible et incontrôlable, refusant notamment – par superstition diront certains, par pur caprice affirmeront d’autres – de tourner les jours impairs. Il en sera de même si les lames de son tarot de Marseille, qu’il tire chaque matin au réveil, lui intiment de rester au lit.

L’équipe doit aussi faire face à la fronde des techniciennes dont toutes les petites culottes disparaissent mystérieusement après une journée de tournage. Elles sont bientôt retrouvées dans la caravane du réalisateur qui comptait pratiquer « un acte psychomagique » en échafaudant un bûcher géant de sous-vêtements féminins dans le but « d’éloigner les ondes négatives des plateaux ».

Alejandro Jodorowsky (à gauche), un Sardaukar (au centre) et Jean Giraud dit Moebius (à droite) sur le tournage du film Dune.

Illustration des personnages du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisée par Moebius (Jean Giraud).

Le casting composé d’acteurs aussi célèbres que facétieux n’aide pas non plus à faire avancer le film. Entre Amanda Lear et Mick Jagger, que l’on retrouve à copuler dans toutes les zones des studios alors qu’ils sont attendus sur le set, et le harcèlement permanent d’Orson Welles à l’encontre du chef opérateur (dont il ne cessera de rectifier les cadrages ou vilipender la composition de l’image), l’équipe passe plus de temps à jouer les nurses, sinon les gardiens d’asile, qu’à dérouler de la pellicule.

Photographie d’Amanda Lear (à gauche) et Salvador Dalí (à droite) au concert de Liza Minnelli à l’Olympia.

Illustration de l’Empereur Shaddam IV, incarné par Salvador Dalí, réalisée par Moebius (Jean Giraud).

Un moindre mal, cependant, comparé aux scènes consacrées à l’Empereur Shaddam IV, interprété par l’impossible Salvador Dalí. Payé 100 000 dollars l’heure de tournage (il ne devait initialement tourner qu’une heure et demie), le Catalan mégalomane passe le plus clair du temps à se placer hors de la lumière, au mépris des instructions de Jodo et ses assistants. Le réalisateur finira par éclairer l’intégralité des studios, jusqu’aux toilettes, pour empêcher l’artiste fou de saboter les prises de vues.

Au final, Dalí aura droit à sept journées entières de tournage, faisant mécaniquement grimper son cachet. Sans oublier le trône de l’empereur – deux dauphins entrecroisés montés sur une cuvette de WC –, confectionné par l’artiste lui-même, qu’il ne manque pas de facturer à la production 175 000 dollars. Grand prince, il fait grâce de ses croquis du palais de Shaddam IV, dont la façade est directement inspirée de l’ancienne gare de Perpignan.

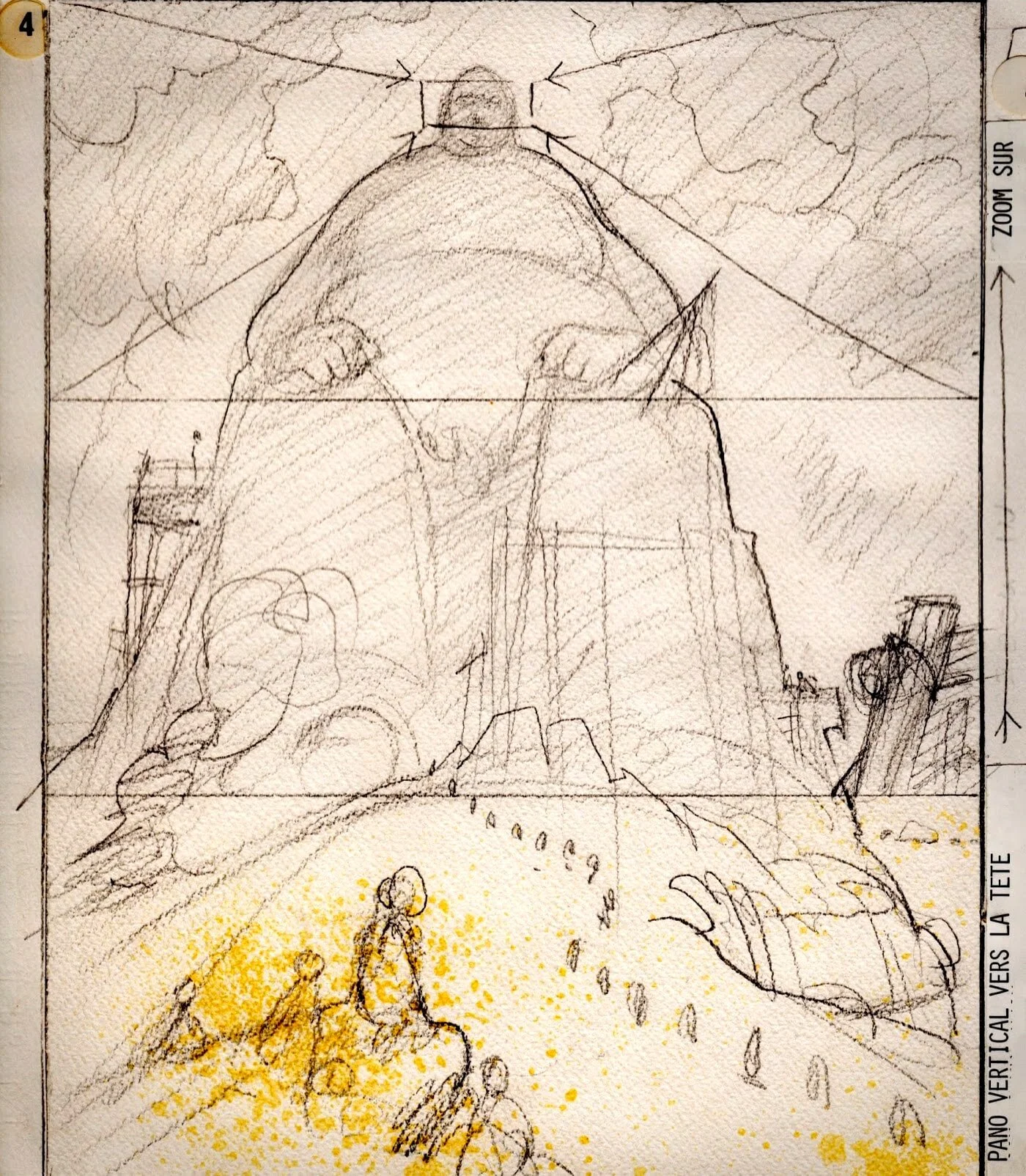

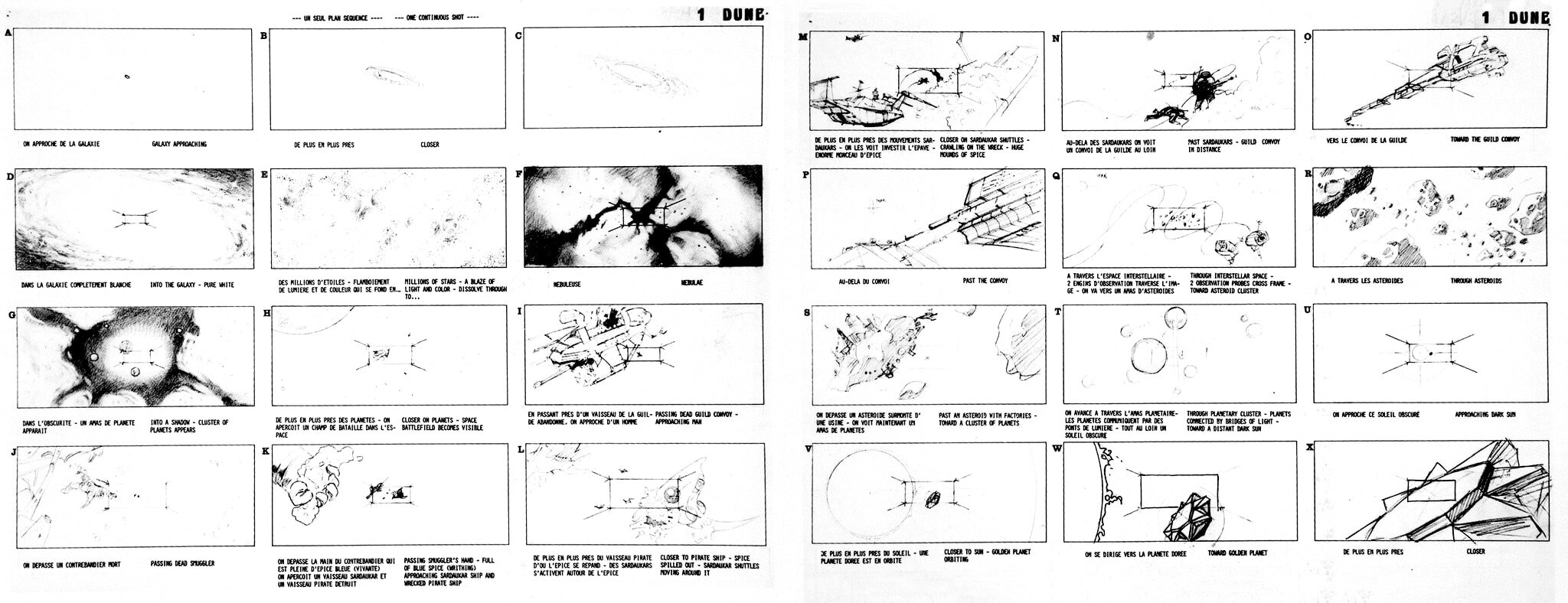

Extraits de planches du storyboard du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisées par Moebius (Jean Giraud) et remasterisées par Candy Killer (Brian Taylor).

Douze heures, quatre minutes et sept secondes

La mise au point des effets spéciaux n’est pas plus aisée, Jodorowsky imposant à l’équipe des « alchimistes » embauchés à prix d’or pour servir de consultants sur la « transmutation de la matière ». Tout comme pour le tournage, le nombre de jours de postproduction explose, et le budget s’élève finalement à 30 millions de dollars, soit, à l’époque, le PIB d’un petit pays de l’OCDE.

Ce n’est qu’une fois achevée cette ultime phase que le producteur Michel Seydoux, qui carbure aux tranquillisants depuis le premier jour de plateau, peut enfin voir le film. « Je ne m’étais mêlé de rien, se souvient-il. Je voulais laisser s’exprimer tout le génie d’Alejandro. La première fois qu’il m’a montré des images – ça a duré toute une journée –, je pensais visionner les rushes. Alors qu’en fait je regardais le film sous sa forme finale. Ça avait duré très exactement douze heures, quatre minutes et sept secondes. »

Illustration du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisée par B-gnet (Florian Bovagnet).

Concept d’affiche du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisée par Matt Chinn

.

Un tournage aussi épique ne pouvait qu’attiser la curiosité de l’industrie, et c’est bien naturellement que le festival de Cannes s’intéresse à cette superproduction de tous les excès.

Présenté hors compétition, Dune a droit au tapis rouge le plus spectaculaire jamais déroulé sur la Croisette : Mick Jagger en smoking rose au bras d’Amanda Lear en tenue de geisha, Dalí en empereur moghol arrivant à dos d’éléphant, Orson Welles que l’on croit d’abord affublé d’un distille avant qu’on se rende compte qu’il s’agit d’une perche à perfusion.

Pour l’occasion, l’entrée du Palais est transformée en gueule de ver géant de laquelle Maurice Bessy, délégué général du festival, sort pour accueillir cet attelage de légendes vivantes. Jodo, comme à la parade, irradie.

Détail du storyboard concernant le palais du baron Harkonnen, réalisées par Moebius (Jean Giraud).

Photographie de Hans Ruedi Giger devant ses dessins conceptuels du palais du baron Harkonnen.

Le premier vidéoclip de l’histoire ?

Mais la projection est un désastre. Éreintés par cette orgie kaléidoscopique, les spectateurs quittent les uns après les autres le grand auditorium Louis-Lumière. Lorsque le générique tombe enfin, il est 7 heures le lendemain matin. Dans la salle, il ne reste plus que deux personnes.

La première est un critique des Cahiers du cinéma qui s’était trompé de séance et pensait assister à la projection de Numéro deux, film expérimental de Jean-Luc Godard mettant en scène une famille de la classe moyenne grenobloise. Il écrira dans sa revue que « si la vision futuriste godardienne n’a rien perdu de sa force depuis Alphaville, on peut cependant s’étonner de l’aridité des paysages montagnards du chef-lieu de l’Isère ».

Le second spectateur n’est autre que Hunter S. Thompson, venu couvrir incognito le festival sous mescaline ; pour Rolling Stone, il soulignera que « dans cet étonnant documentaire sur l’édification d’un narco-État, les membres des cartels sont toutefois fort mal habillés ».

Affiche du documentaire Jodorowsky's Dune, réalisé par Frank Pavich et sorti en France le 16 mars 2016.

À sa sortie en France, le film n’est exploité que par une poignée de cinémas art et essai. Aux États-Unis, il est réduit à une version de 1h25 – ce nouveau montage erratique sera plus tard considéré comme le premier vidéoclip de l’histoire, préfigurant l’ère MTV à venir. Sur les 30 millions de dollars investis, le long métrage n’en gagnera que deux – ce qui en fait à ce jour le plus grand cataclysme financier du 7e art.

Michel Seydoux, définitivement dégoûté du cinéma, se reconvertira dans le football en rachetant le club du FC Pantin, qu’il parviendra à faire monter en D1 quelques années plus tard. « Au moins, dans ce sport, témoignera-t-il, on est assuré que ça ne dure que 90 minutes. » Écœuré et meurtri par l’accueil de son « film messie », Jodo délaisse le cinéma, cette « industrie enfantine », pour se consacrer à des disciplines « plus nobles ».

Quant à Frank Herbert, auteur du roman culte, que le réalisateur avait catégoriquement refusé comme conseiller technique parce qu’il comptait « violer son livre, mais avec amour », il a simplement déclaré peu après la sortie du film : « En effet, dans cette version de Dune, il y a des étoiles. Et il y a du sable. Pour le reste, j’ai juste l’impression d’avoir vendu l’un de mes enfants à un cirque ambulant. »

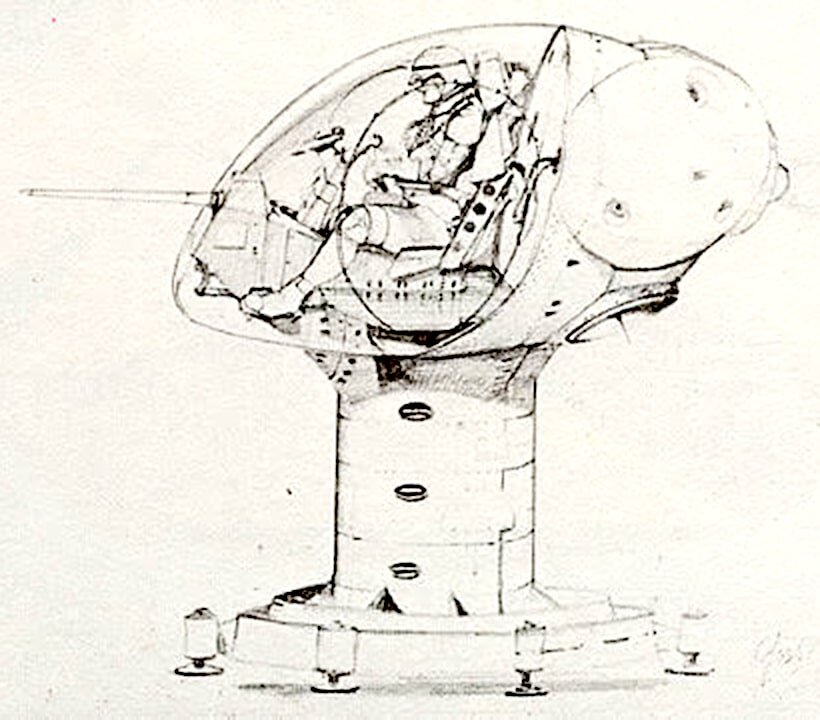

Photographie de la couverture du storyboard du film Dune d’Alejandro Jodorowsky avec l’illustration d’un vaisseau spatial réalisé par Chris Foss.

Illustration d’une tourelle réalisée par Chris Foss pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky.

Un coup d’arrêt aux films de science-fiction

Douchés par ce four galactique, les studios américains mettent au placard le moindre script où il est question de vaisseau spatial. La Fox abandonne notamment celui de George Lucas, fraîchement auréolé de la réussite d’American Graffitti, intitulé La Guerre des étoiles. Le producteur de Lucas, Gary Kurtz, n’y croit de toute façon pas et confie même à ses proches collaborateurs que « cette histoire de samouraï dans l’espace ne tenait pas la route ».

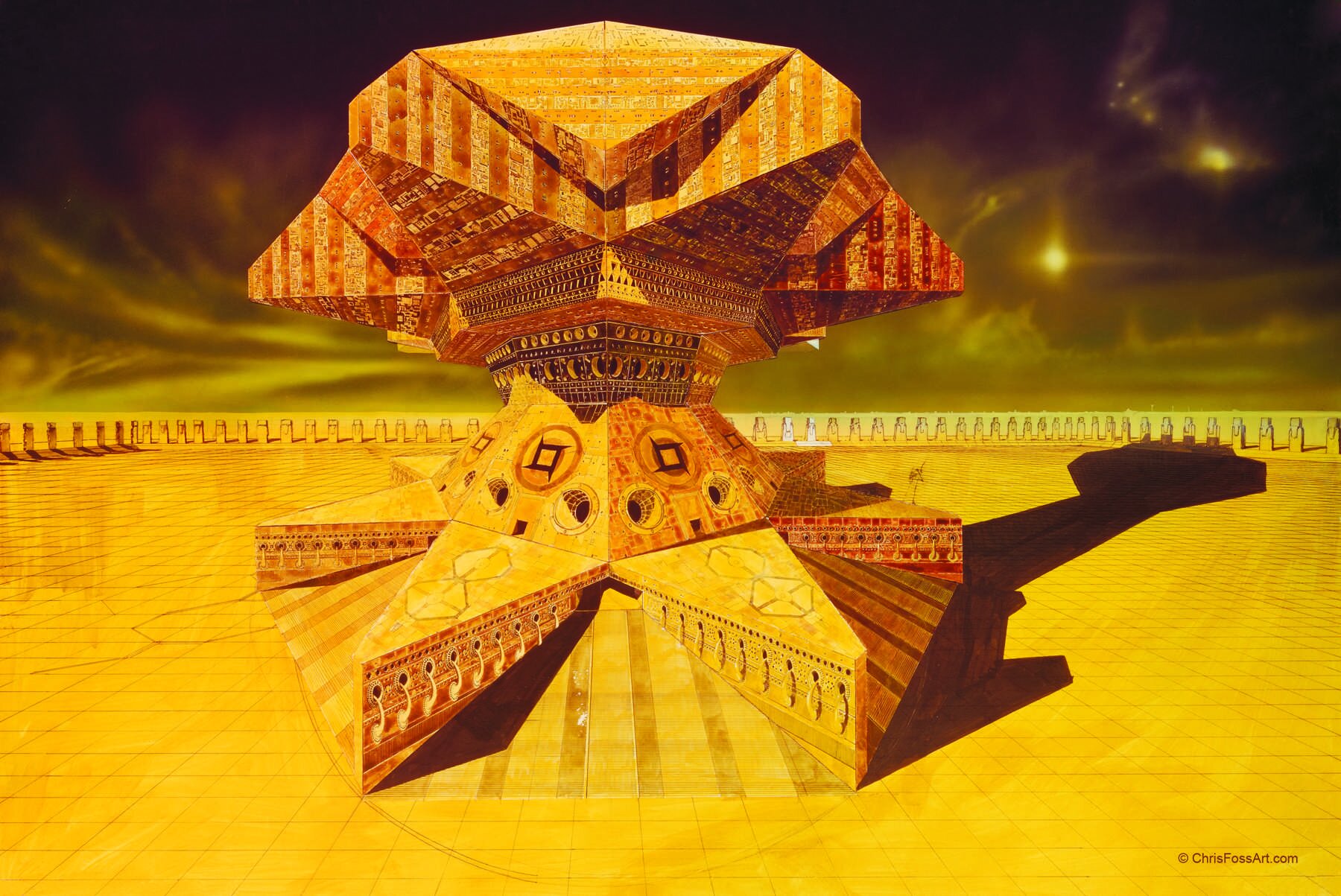

Illustration d’un palais réalisé par Chris Foss pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky.

Il en sera de même pour le scénariste Dan O’Bannon, garçon psychologiquement fragile, que le bide de Dune a expédié un temps en hôpital psychiatrique. Son script de Star Beast – un huis clos dans un vaisseau spatial commercial dont l’équipage est massacré, membre après membre, par une sorte de yéti extraterrestre – est mis au rebut, ce qui le poussera au suicide.

Illustration d’un ornithoptère réalisée par Ron Cobb pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky.

Quant à Ridley Scott, pressenti un temps pour réaliser ce film, il s’attaquera à son rêve : l’adaptation de l’opéra Tristan und Isolde de Richard Wagner, et il enchaînera avec la quadrilogie de L’Anneau des Nibelungen, qui fera de lui le seigneur de la fantasy sur grand écran.

Illustration d’un vaisseau pirate éventré d’où s’échappe une cargaison d’épice (en bleu), réalisé par Chris Foss pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky.

Illustration d’un vaisseau spatial transportant l’épice (en bleu), réalisé par Chris Foss pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky.

Œuvre totalement incomprise et indéniablement en avance sur son temps, Dune devient vite culte dans les cercles de la SF mondiale. Le romancier Laurent Genefort, pape français du space opera, se souvient :

« Quand j’étais ado, on se passait entre amis le coffret VHS [quatre cassettes de trois heures, NDLR] comme un objet de contrebande. Son visionnage était devenu une expérience cathartique. Et le fait de le regarder en groupe constituait un défi, un rite de passage. Je l’ai moi-même vu vingt-sept fois. Si personne ne peut décemment prétendre avoir saisi le propos du réalisateur – il faudrait pour cela vivre à demeure dans le cerveau de Jodorowsky –, ce très, très long métrage a indéniablement influencé la génération d’auteur de science-fiction à laquelle j’appartiens. Sans le film de Jodo, je n’aurais sans doute jamais écrit le cycle des “Mâcheurs de khat intersidéraux”. »

Alejandro Jodorowsky à Paris vers 1976, travaillant sur son adaptation cinématographique du Dune de Frank Herbert.

Photographie de Moebius (Jean Giraud) réalisée par Jean Larivière dans son studio parisien en 1985.

Un projet devenu culte

Pour le journaliste spécialisé Marc Toullec, Dune est devenu culte du fait de « son esthétique extraordinaire signée par les artistes les plus inspirés de leur époque, sa liberté formelle absolue, ses longues séquences psychédéliques qui ont fait évoluer l’industrie des effets spéciaux et le défi qu’il a lancé à un cinéma hollywoodien formaté. Ils ne l’avoueront jamais, mais, pour une fois, les Américains se sont sentis dépassés, dans tous les sens du terme. »

Car comme chacun le sait, c’est d’Italie que viendra le salut de la SF. Après un passage infructueux à Hollywood, le producteur transalpin Dino De Laurentiis rentre dans son pays natal en 1978 et produit, sur un coup de tête, Starcrash : le choc des étoiles, tourné dans ses studios de Dinocittà, qu’il avait bâtis en 1962 aux portes de Rome. Un carton mondial qui donne naissance à une franchise de quatre trilogies, imité par d’innombrables productions de Crashploitation.

Plan séquence introductif du storyboard du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisées par Moebius (Jean Giraud).

Concept d’affiche pour le film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisé par Kilian Eng.

Suite au triomphe du film, le réalisateur Luigi Cozzi crée un « StarCrash Ranch » au sein même de Dinocittà, où les plus grandes productions viendront réaliser leurs effets spéciaux, faisant de l’Italie, encore aujourd’hui, le pays à la pointe de la production et la postproduction de films de SF.

Le monde entier se souvient encore de la confrontation magistrale entre Carlo Pedersoli (qui avait alors abandonné son pseudonyme américanisant de Bud Spencer) en empereur galactique et Mario Girotti (autrefois Terence Hill) en jeune légionnaire de l’espace dans Starcrash III : la vendetta del legionario, de Sergio Leone.

Quant à Dune, d’autres cinéastes ont tenté, décennie après décennie, de lancer un nouveau projet, sans jamais parvenir à convaincre le moindre studio. Heureusement, l’espoir renaît puisqu’on a appris que Terry Gilliam vient d’acquérir les droits du roman.

Plan séquence conclusif du storyboard du film Dune d’Alejandro Jodorowsky, réalisées par Moebius (Jean Giraud).